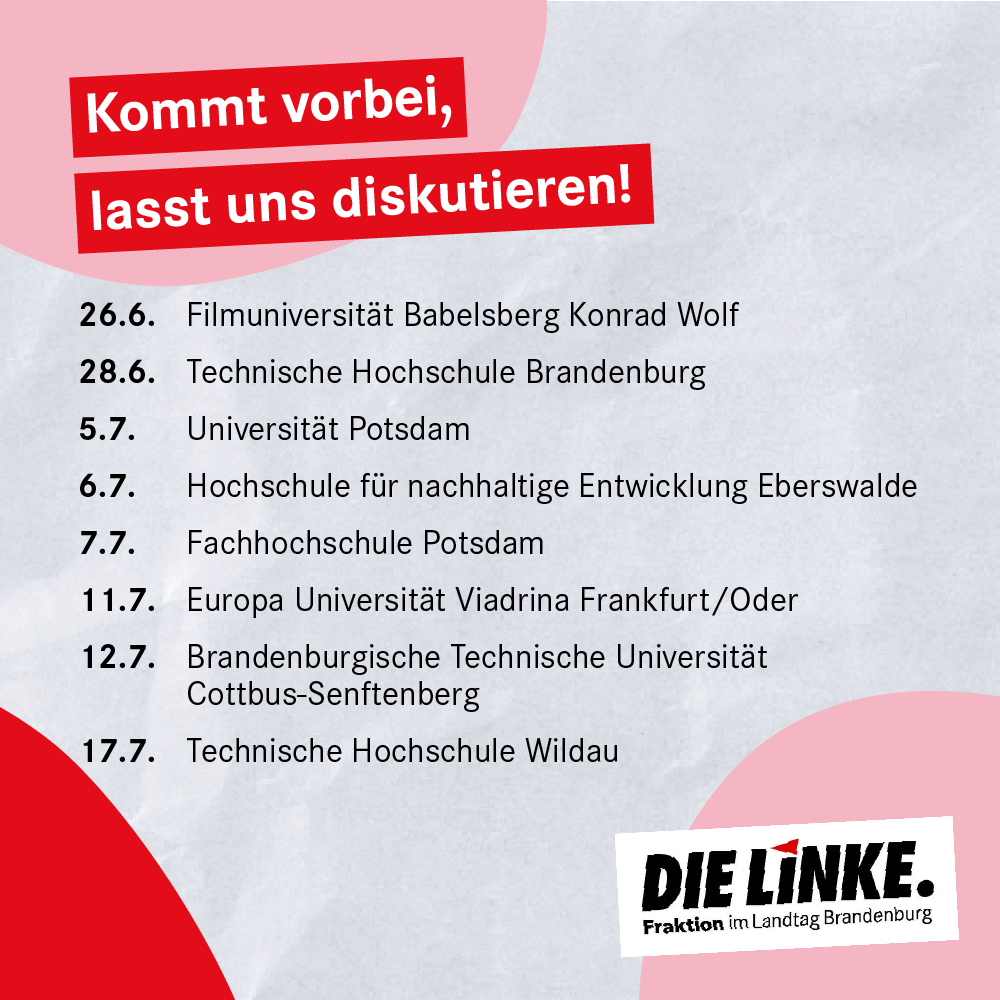

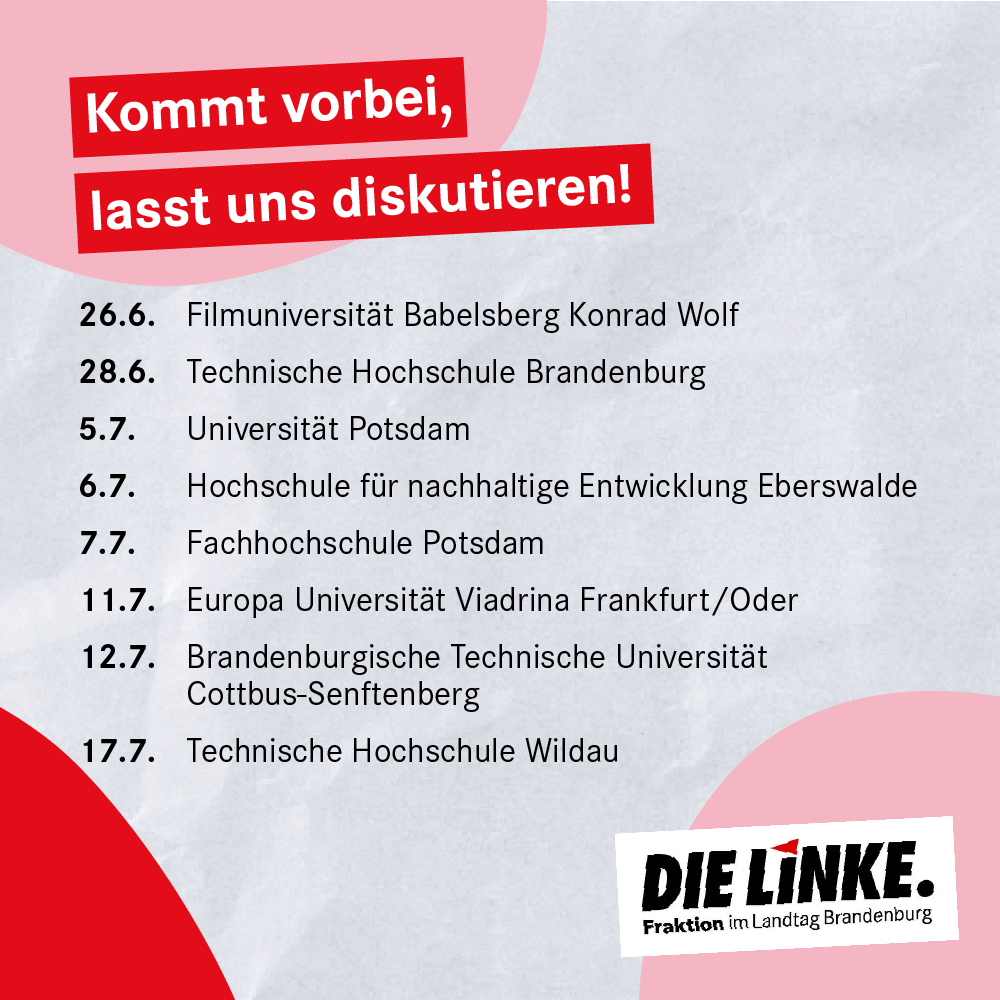

Unmittelbar nach der Sommerpause wird der Brandenburger Landtag das Hochschulgesetz überarbeiten. Die Linksfraktion will die Novelle nutzen, um gute Arbeitsverhältnisse für alle an den Hochschulen zu erzielen, Ganzen Beitrag lesen »

Unmittelbar nach der Sommerpause wird der Brandenburger Landtag das Hochschulgesetz überarbeiten. Die Linksfraktion will die Novelle nutzen, um gute Arbeitsverhältnisse für alle an den Hochschulen zu erzielen, Ganzen Beitrag lesen »

Das Image von Plattenbauwohnungen wandelt sich: wurden sie früher oft als „ Schließfächer“ bezeichnet, wächst ihre Bedeutung angesichts des großen Wohnraummangels. Spätestens die Debatten um einen schonenden Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden endlichen Ressourcen, aber auch die steigende Wertschätzung der Ostmoderne ändern den Blickwinkel auf die „Platte“.

Wer durch Europa flieht, muss sicher Ankommen können und darf nicht an einer Mauer gestoppt werden. Über welche Route oder in welchem Zeitraum dabei durch Europa geflohen wird, ist unerheblich. Dass Menschen aus oder durch Europa fliehen, geschieht nicht zum ersten Mal. Es ist heute die Verantwortung aller – insbesondere der politischen Entscheidungsträger:innen – das sichere Ankommen zu ermöglichen.

Dies gilt umso mehr, weil Faschist:innen in Deutschland zur Grenze mobilisieren und als vermeintliche Grenzschüzter:innen Jagd auf Geflüchtete machen. Die Oder-Neiße-Grenze steht symbolisch für das Europa des „Nie wieder!“ und gegen den Faschismus. Das Handeln deutscher Politiker:innen muss diesem Grundsatz verpflichtet sein.

Jedoch, eine Rhetorik, die Mauern und Zäune fordert, geht in die entgegengesetzte Richtung und steht damit allem entgegen, was einmal der Anspruch Europas war. Die Europäische Union nun auch noch an ihrer östlichen Außengrenze abriegeln zu wollen, ist ein menschenunwürdiges Vorhaben. Gleichwohl geschieht das bereits heute an der südöstlichen Außengrenze auf dem Balkan.

Europa ist umringt von Lagern des Grauens. In Libyen werden Menschen gefoltert, auf dem Balkan ringen sie gegen die Kälte, auf den griechischen Inseln werden sie in Haftlagern eingesperrt, im Mittelmeer ertrinken sie.

Genug ist genug, diese Zustände dürfen nicht auch noch in Osteuropa geschaffen werden!

Für uns ist es dabei selbstverständlich, warum Menschen nach Westeuropa und damit über die Oder-Neiße-Grenze fliehen. Macht die polnische Regierung doch keinen Hehl daraus, dass sie keine Schutzsuchenden aufnehmen möchte. Eine gemeinsame Asylpolitik, ein faires, gemeinsames Asylrecht gibt es nicht in Europa. Das hat auch die Bundesrepublik mit ihrer Politik seit Anfang der 90er Jahre zu verantworten.

Es heißt nun endlich, Verantwortung zu übernehmen und einen humanitären Korridor von Belarus durch Polen nach Deutschland zu schaffen. Die Menschen in den Camps in Griechenland, Bosnien und Serbien müssen endlich evakuiert werden! Es darf keine rechtswidrigen Zurückweisungen an der EU-Außengrenze geben. Menschenrechte müssen Maßstab politischen Handelns sein. Denn eines zeigt sich: die Zäune und Mauern dort halten nicht, Flucht und Migration können über kurz oder lang nicht aufgehalten werden und das müssen sie auch gar nicht. Wir brauchen sichere Fluchtwege – nach Europa, durch Europa. Jede Mauer fällt! Ganzen Beitrag lesen »

Kinder und Jugendliche hatten es in den letzten Monaten der Pandemie nicht leicht. Deshalb waren Norbert Müller und ich heute morgen unterwegs um den Kindern in einem Heim der Volkssolidarität eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. Danach ging es für mich noch weiter zu Kultür Potsdam um auch hier ein kleine Spende zu überbringen.

Im Rahmen meines Wahlkreistages am 07.10.2020 war ich zu Besuch im Jugendclub ALPHA im Bürgerhaus Schlaatz. Auch hier haben sich die Sozialpädagoginnen einiges einfallen lassen, um sollen Kontakt zu den Jugendlichen während der Corona – Pandemie nicht zu verlieren. Schaut Mal auf dem Instagram Account vorbei! Ich bin beeindruckt mit wie viel Elan und Kreativität sich die Sozialarbeiter_innen in die Jugendarbeit stürzen. Ein großartiger Ort, der wichtiger Anlaufpunkt für Jugendliche in einem nicht immer leichten Umfeld ist!

Auf meiner Sommertour habe ich die Jugendbildungsstätten des Landes Brandenburg besucht. Bei den Gesprächen ging es sowohl um die vielfältigen Bildungsangebote der Bildungsstätten, als auch um die Corona- Auswirkungen. Meine Eindrücke habe ich hier zusammengefasst:

Eigentlich sind die Monate Mai, Juni und August, September die auslastungsstärksten des Jahres. In diesen 4 Monaten tummeln sich in den neun Jugendbildungsstätten Brandenburgs Kinder und Jugendliche, die an Klassenfahrten, Bildungsseminaren, Ferienfreizeiten oder internationalen Jugendbegegnungen bspw. in Kooperation mit dem Deutsch – Polnischen Jugendwerk, teilnehmen. Doch nicht so in diesem Sommer. Ganzen Beitrag lesen »

Initiiert durch die Landtagsabgeordneten Marlen Block und Isabelle Vandre, sowie dem Bundestagsabgeordneten Norbert Müller übergab DIE LINKE heute den ersten Teil von insgesamt 100 Familienferienpaketen an sozialeTräger und Einrichtungen in Potsdam.

Norbert Müller dazu: „Corona hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Kinder und Jugendliche in Familien mit angespannter finanzieller Situation trifft diese Krise jedoch besonders hart.Sie wird die soziale Spaltung hierzulande weiter vertiefen. Die Lasten der Corona-Krise werden gegenwärtig faktisch privatisiert, dem wollen wir ganz praktisch etwas entgegensetzen.“ Ganzen Beitrag lesen »

Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion machten Potsdamer*innen heute am Heiligen See auf die Forderung nach mehr öffentlichen Badestellen in der Stadt aufmerksam.

„Wir wollten mit der Aktion zeigen, dass Potsdam zwar viele tolle

Gewässer hat, der Zugang zu diesen aber zu stark beschränkt ist. Uferwege

sollen allen zugänglich sein und Baden kein Privileg der Reichen.“,

erklärte Isabelle Vandre, Direktkandidatin der LINKEN im Wahlkreis 21. Gerade

in Potsdam-West drohe sich derzeit ein zweiter Griebnitzseekonflikt zu

entwickeln. Gemeint ist der Privatsteg der Havelwelle, mit integriertem

Badebecken, welcher im Gegensatz zu einer öffentlichen Badestelle realisiert

werden soll.

Im Heiligen See hielten Aktivist_innen anlässlich der Aktion ein vier

Meter langes Banner mit der Aufschrift: „Badestellen sind kein

Privateigentum! – Potsdam gehört uns allen.“ Die Eigentumsfrage stelle

sich auch bei Uferwegen, erklärte Vandre in einem Flyer. „Notfalls müssen

wir auch über Enteignungen sprechen, um allen die Uferpassagen zugänglich zu

machen.“

Den Heililgen See als Ort des Protests habe man

bewusst gewählt, um auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten als

politischen Akteur zu kritisieren. „Die Parkordnung passt zum alten

Preußen, aber nicht zu einem modernen Potsdam,“ so Vandre. Allein mit

dieser Aktion hätten die Teilnehmenden gegen 7 Verbote der geltenden

Parkordnung verstoßen. Um deren Absurdität zu zeigen, hatten Teilnehmende auch

einen Schlitten dabei, dessen Benutzung im Park ebenfalls verboten ist. Die

ersten Leidtragenden sind nach Ansicht Vandres dabei nicht die Besucher*innen,

sondern „die prekär beschäftigen Parkwächter*innen, die diese fragwürdigen

Regelungen durchsetzen müssen“.

(a).fi

Liebe Genossinnen und Genossen,

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir sind heute hier um der 1600 Menschen zu gedenken, die die

SS zwischen dem 2. und 9. Februar 1945 vom KZ Außenlager Lieberose über Goyatz,

Kuschow, Teupitz, Zossen, Ludwigsfelde, Potsdam und Falkensee nach

Sachsenhausen trieb. Doch ich möchte damit beginnen zunächst einen Blick auf

diejenigen zu richten, die von den durchlebten Torturen zu geschwächt waren, um

mit auf einen der unzähligen Todesmärsche gezwungen zu werden.

Das sog. „Arbeitslager Lieberose“ existierte zwischen 1943 und 1945 in Jamlitz.

Es war ein Außenlager des KZ Sachsenhausen und dennoch kam der größte Anteil

der Häftlinge aus Groß – Rosen bzw. ab Juni 1944 aus Auschwitz nach Lieberose.

Andreas Weigelt gibt an, dass insgesamt ca. 11.000 Menschen in Jamlitz

inhaftiert und Lieberose damit seiner Kenntnis nach das zweitgrößte jüdische

der insgesamt 130 KZ – Außenlager im „Reichsgebiet“ gewesen sei. Des Weiteren

schildert er, dass der Krankenstand und die Sterblichkeit in keinem anderen

Außenlager Sachsenhausens so hoch gewesen sei wie in Lieberose. Er schreibt:

„Im Sommer 1944, also nur kurze Zeit nach Ankunft des ersten Massentransports

aus Auschwitz, wurden in Jamlitz Schonungsblocks

eingerichtet. Die Zahl der arbeitsunfähigen Häftlinge nahm ständig zu und die

in den völlig einrichtungslosen Schonungsblocks vegetierenden Häftlinge wurden

in bestimmten Abständen in die Krematorien nach Birkenau gebracht. Nur etwa 20%

aller Häftlinge haben die Auflösung des Lagers im Februar 1945 überlebt.“

Ende Januar 1945 befanden sich vermutlich noch ca. 3.500 Häftlinge in

Lieberose. 700 von ihnen wurden bereits am 1. Februar in offenen Güterwaggons abtransportiert

und sollen über Falkensee nach Sachsenhausen gelangt sein, wo sie ermordet wurden.

Am 2. Februar, als die 1600 Häftlinge auf den Todesmarsch getrieben wurden, blieben

noch ca. 1300 Menschen in den sog. Schonungsblocks zurück. Die SS überließ die

Menschen, die sie zuvor vom Rest des Lagers durch Errichtung eines

Stacheldrahtzaunes abgetrennt hatte, jedoch nicht ihrem Schicksal. Es erfolgte

der Befehl zu einer „Sonderbehandlung“ – einer der unzähligen euphemistischen

Begriffe der Faschisten, der nichts anderes bedeutete als die Massenexekution

der geschwächten und kranken Häftlinge. Alle im Lager verbliebenen Männer der

Lager SS, Angehörige des SS – Bauhofes und das SS – Wachbataillons sollen sich

an den Exekutionen zwischen dem 2. Und 4. Februar beteiligt haben. Sie

erschossen die Gefangenen zum Teil noch in den „Schonungsblocks“ und zwischen

den Baracken. Die Häftlinge versuchten sich in ihrer ausweglosen Situation zur

Wehr zu setzen und verletzten den Lagerführer Kersten dabei lebensgefährlich.

Er überlebte jedoch während alle Häftlinge ermordet und in z.T. bis vor wenigen

Jahren unentdeckten Massengräbern auf dem Lagergelände und in dessen Umgebung

verscharrt wurden.

Auch viele der auf den Todesmarsch Getriebenen erreichten Sachsenhausen nicht.

Fliehende und vor Entkräftung zusammenbrechende Häftlinge wurden auf dem Weg

erschossen. Doch auch in Sachsenhausen gingen die Selektionen und Ermordungen

weiter. In den Tagen nach Ankunft der Kolonne wurden etwa 400 jüdische

Häftlinge auf dem Industriehof ermordet. Die meisten der ca. 1000 noch in

Sachsenhausen lebenden jüdischen Häftlinge wurden im Laufe des Februars in das

KZ Mauthausen gebracht. Nach weiteren Exekutionen und dem Versuch der SS ihre

Spuren zu verwischen wurde das KZ Mauthausen Anfang Mai befreit. Im Unterschied

dazu begann die SS Sachsenhausen in den Morgenstunden des 21. April zu räumen,

als die Rote Armee nahte. 33.000 Häftlinge wurden auf einen weiteren

Todesmarsch Richtung Nordwesten geschickt, den Tausende nicht überlebten.

Liebe Genossinnen und Genossen,

liebe Freundinnen und Freunde,

es gibt keine Worte um die Grausamkeit und Unmenschlichkeit der Nazis angemessen zu beschreiben und doch müssen wir drüber reden. Wie viele von euch habe ich mich in der Vergangenheit mit unterschiedlichsten Aspekten des Holocaust beschäftigt und merke doch immer wieder, z.B an dem Schicksal der KZ Häftlinge von Lieberose, wie wenig ich eigentlich weiß. Und ich stelle mir die Frage: wie soll das künftig werden, wenn immer weniger Überlebende vom Faschismus zeugen können? Schon heute erleben wir, dass Gedenkveranstaltungen ritualisiert werden und zu bloßen Lippenbekenntnissen verkommen. Die tatsächliche Auseinandersetzung mit den Lehren des Faschismus gerät in den Hintergrund. Umso positiver stimmt es mich, dass ihr heute alle hier seid – an einem Tag, der in keinem staatlichen Gedenkkalender vorkommt und an einem Ort, der uns daran erinnert, dass die Taten der Nazis nicht unsichtbar waren, sondern vor den Augen der deutschen Mehrheitsgesellschaft stattfanden. Ich glaube, es wird uns nur gelingen gegen das Vergessen zu gewinnen, wenn wir so wie heute zeigen, dass die Verbrechen der Nazis nicht auf einzelne Orte, heutige Gedenkstätten, beschränkt gewesen sind. Wenn wir uns und künftigen Generationen vergegenwärtigen, dass die systematische Vernichtung von Bevölkerungsgruppen nicht in Auschwitz begann, sondern in jedem einzelnen Ort ihren Anfang genommen oder ihren Ausdruck gefunden haben. In diesem Sinne:

gegen das Vergessen!

Nie wieder Krieg – Nie wieder Faschismus!

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

genau heute vor 100 Jahren wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch rechte Freikorps, ermordet. Aus den Briefen und Memoiren des Offiziers Waldemar Papst, dem Ersten Generalstabsoffizier der Garde-Kavallerie-Schützen-Division, hat Klaus Gietinger die Geschehnisse des 15. Januar 1919 rekonstruiert. So gab er ggü. dem Deutschlandfunk, der erst heute einen Artikel dazu veröffentlichte an:

„Luxemburg und Liebknecht waren am Abend des 15. Januar 1919 festgesetzt worden und von einer selbsternannten Bürgerwehr ins Eden-Hotel gegenüber dem Berliner Zoo transportiert worden. Dieses Hotel war die Zentrale der Garde-Kavallerie-Schützen-Division. Hier wurden die beiden Politiker verhört und Liebknecht bereits schwer verletzt. Luxemburg und Liebknecht wurden dann mit dem Auto vorgeblich ins Gefängnis transportiert. Eine Panne wurde fingiert. Liebknecht wurde ‚in den dunklen Tiergarten‘ geführt und von hinten erschossen, so Gietinger. Luxemburg sei im Auto getötet und ‚auch noch in den Landwehrkanal geworfen‘ worden.“

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen,

wir stehen heute nicht nur hier, um an die Ermordung der beiden Revolutionäre und Mitbegründer der KPD zu erinnern. Wir stehen heute vor allem hier, um an das zu erinnern, wofür sie gekämpft haben und um ihre Überzeugungen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Der 1871 geborene Karl Liebknecht wurde, obwohl er zum Zeitpunkt der Wahl aufgrund seiner Schrift „Militarismus und Antimilitarismus“ wegen Hochverrat im Zuchthaus saß, 1908 in das Preußische Abgeordnetenhaus gewählt. Vier Jahre später, also 1912, gewann er nach zwei zuvor erfolglosen Versuchen den sog. Kaiserwahlkreis, zu denen Potsdam-Spandau und das Osthavelland zählten und zog als einer der jüngsten Abgeordneten für die Sozialdemokraten in den Reichstag ein.

Rosa Luxemburg Satz: „Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat“ steht für mich sinnbildlich für Karl Liebknechts Zeit als Parlamentarier. Aus heutiger Perspektive lässt es sich vermeintlich einfach sagen, dass er derjenige war, der sich konsequent gegen die Kriegskredite stellte. Vergegenwärtigt mensch sich jedoch den kollektiven deutschen Kriegstaumel bei Ausbruch des 1. Weltkrieges und den Druck, den Karl Liebknecht als Mitglied der SPD Fraktion ausgesetzt war, kann mensch ein wenig mehr erahnen, mit welcher Vehemenz Karl Liebknecht seine Positionen verteidigte. Und auch wenn die Situation von 1919 wahrlich nicht mit unserer heutigen vergleichbar ist, so ist es doch diese Vehemenz Liebknechts mit der er sich trotz aller Widerstände für Frieden und Gerechtigkeit engagierte, die den größten Eindruck bei mir hinterlässt und wahrlich zeitlos ist.

Deshalb möchte ich meinen Redebeitrag mit einem Zitat von ihm beenden:

„Das Unmögliche zu wollen, ist die Voraussetzung dafür, das Mögliche zu schaffen!“